(馬紹爾法院)

(馬紹爾法院)

覺得自己好像認真地打了場敗仗。

來小島後第一次如此憤怒卻又心寒。

雖然一直都知道這是個沒有王法只保護當地人的國家,但沒想到不講理的程度遠超過我的想像。

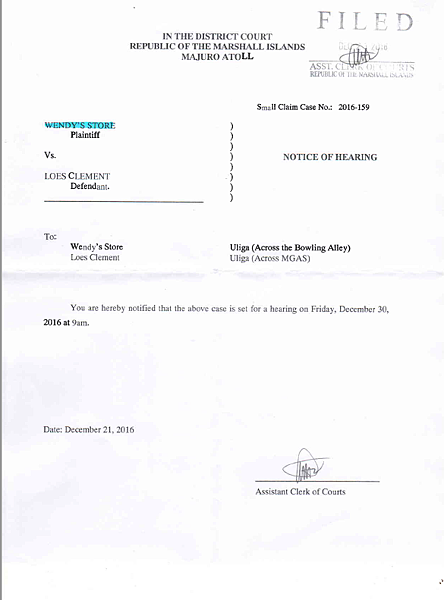

「克萊門小姐說你的公司沒有依法幫她繳稅。」法官看著我說。

「她只工作不滿一個月就離職,根本不到繳稅資格。」

「話不能這樣說,就算只是一天,你也應該幫她付稅。」法官搖頭。

「我公司聘用過她兩次,第一次她甚至沒有提供身份證,根本不具報稅資格,而且我們公司有試用期。而第二次任職⋯⋯」

「沒有身份證你們更不該聘請她啊!」法官根本不讓我把話講完。

坐在我身旁的島妹勞絲 · 克萊門(Loes Clement)難得地噴了滿身香水,得意忘形地看著我。香水味並無法壓制她那張陳年的臭臉,我幻想需要揍幾拳才能把她的臉打香。

看到這,大家肯定認為我是被告,對吧?

錯!我是原告!

原他媽告!

結果被接受審問的人卻一面倒的都是我,搞得我怒火中燒。

(我是原告!我是原告!我是原告!)

(我是原告!我是原告!我是原告!)

Loes是我剛抵達小島時,在經過A店被砸,C店被搬店後,地主阿魯娜找來的員工之一。

她不愛笑,原本膚色就黝黑的她頂著一張臭臉,完全不討喜。

Loes的發音跟Lose一樣,根本擺明的要賠錢的意思,但她一開始表現優異,零lose。好Loes。誇不得。

本來表現還不錯的她,在領過第一次薪水後,突然急轉直下,積欠公司上百元的債務。她有個愛喝酒更愛偷錢的丈夫,她管不動老公,欠了公司一百元就索性離職。

在島上經營小店的老闆都知道,島妹偷錢是正常現象,再好的員工都會偷錢,只要不會被偷太多,就算是賺了。也因為如此,在外欠岳父母錢的前員工滿街都是,而在我來到小島以前,這些欠款都不需要償還。

我無法睜一隻眼閉一隻眼地放過她們,前朝的帳就算了,自我接手以後,所有欠款我都努力追討,有人甚至被我逼到逃去外島不敢回來,但像Loes這樣惡劣的員工,我還是頭一次碰到。

小店人員的流動率很高,無故消失的,被開除的,自己請辭的,一年大概要換五十個員工。Loes就是在某個不穩定的時期被再次聘用。

她很上道,上班第一天就拿了八十塊錢還掉了絕大多數的債務,又用第一天上班的薪水將債務徹底還清。當時就連鮮少誇獎人的岳母都稱讚她人品不錯。誇不得。

誰知道才剛還清債務的隔週,她值班的當晚就「遭小偷」,瞬間損失五百多元。

岳母篤定她是監守自盜,因為「小偷」除了現金以外什麼也沒拿。一包菸也沒少,一瓶酒也沒碰。像是一開始就知道錢在哪裏似的。

接受西方教育的我不會無憑無據的定案,在所有證據確鑿以前,任何人都是無罪的。

無罪是一回事,欠的錢公司當然不會自行吸收。不管是不是Loes監守自盜,這筆錢債得由她來背。正如我先前說的,島國再好的員工都會偷錢,要是讓公司自行吸收損失,那所有員工都會肆意妄為,生意也就不用做了。

「我知道五百多元對妳來說是很沈重的負擔,所以我不會急著逼妳一次還清,但由於欠款金額過高,公司也不能繼續讓妳經手現金,」我對著一直臭著臉的Loes說,「所以妳從今天起暫時停止來上班,等妳先還清兩百元後,再回來上班慢慢還錢。」

Loes點頭答應,修瑟琳(Jucylynn)在一旁作證,誰也沒想到這也因此成為她認為只欠公司兩百元的說詞。

半年了,她連一毛錢也沒拿出來還,我決定一狀告到法院,跟她對簿公堂。

「克萊門小姐說她只欠你公司兩百元,跟你提供的資料有很大的出入。」法官在我好不容易指出這場官司的原告是我,而應放在她欠錢不還的重點上時,心不甘情不願地隨意翻閱資料。

「要是法官您能仔細審閱我提供的資料,您便能清楚理解⋯⋯」

「但這些都是影本,」法官再次打斷我的發言,「我需要你提供正本。」

要不是島國政府機關總是任意將正本搞丟,我也願意提供正本啊!問題是你們根本不可被信任嘛!

法官似乎猜到了我的顧慮,他補充:「不用擔心,一旦我審閱完畢,便會將正本歸還於你。」

我點頭。

「但你仍需提供克萊門小姐的繳稅記錄。」

「我說過她根本沒有到任職足夠的時間讓我們能幫她付稅。」

「我們留到下次公聽會再一併處理吧。」法官揮揮手表示休庭,我憤然走出辦公室。

辦公室?不是應該在法院開庭嗎?

本應如此啊,但這裡是島國,又是接近年底,持有法庭鑰匙的工作人員提早休假去了,其餘的人都找不到傳說中的備用鑰匙,所以只能借用秘書的辦公桌開庭。而法官更沒有穿著正式服裝,一件印有釣箭魚俱樂部的深藍色T恤就是法官服了。

就這樣「專業」的法官,才有辦法把原告,搞得像被告。

「莫名其妙!」公設辯護人Nadi氣呼呼地說,在病榻上的她顯得格外削瘦。

岳母和岳父在繼續訴訟的想法上有了分歧,凡事習慣大事化小的岳父擔心這樣告下去真的會被查稅。倒不是他怕被查,而是他根據經驗,島國政府要罰錢根本不需要證據,何必去招惹他們?

「Jerry,你不能用以前在台灣或是加拿大的那套邏輯來對付馬紹爾人,他們是不講道理的!」岳父不耐地說。

而岳母的態度也不再如此強硬,雖然她仍氣不過Loes反告我們,而且法官明顯包庇被告,但她也不想在不確定的情況下繼續訴訟,所以藉著跨年的機會,讓我送兩瓶紅酒給隔壁的公設辯護人。

岳母並沒有指示我,但她很清楚我不會善罷甘休。她猜對了。

「法官在亂搞!」Nadi邊咳嗽邊咒罵,「這案子跟你有沒有幫她繳稅一點屁關係都沾不上,法官根本在欺負你!稅務局有自己的律師,要是你的那個被告想告你,她應該去找稅務局的律師來告!」

雖然都是馬紹爾人,但Nadi似乎比較公允,當然也可能是我們總是時不時地會送她一些禮物敦親睦鄰的關係。

「要是法官下次再糾結在付稅問題,你就告訴他你今天來是因為對方欠你錢,其他的案子請對方另外立案!」

我點頭。

「下次收到法院通知書後,你來找我,我教你該怎麼說!」

這句話起了定心丸的效果,我頓時覺得這個案子有救了。

我才剛踏進家門,岳父就問:「公設辯護人怎麼說?」看來他們都清楚我不肯認輸。

我將公設辯護人和我的對話如實轉達給二老,岳母聽完後也豁然開朗。

她說:「對吼!我都忘了這本來就該另外立案調查,下次Loes再亂放話,就叫她自己來告!」

「Jerry,既然公設辯護人這樣說,你要繼續告也可以。」岳父的態度也轉趨樂觀。

我抱起吵著要看山羊的小魔頭微笑地走向院子,今年的最後一絲陽光正在緩緩西下,雲彩被渲染成粉紫色,帶著水氣的西南風捲起一把細沙,喜美和開泰正在努力吃草,不遠處的封街派對的音樂已隨風環繞在耳際,2016即將接近尾聲。

至於結果究竟如何,是Jerry會在Nadi的幫助下順利贏得勝利,還是死皮賴臉的Loes還有什麼絕招沒有使出來呢?我們下回分曉。

留言列表

留言列表